Под термином «антибактериальная химиотерапия» понимают использование химических соединений, назначаемых при инфекционных заболеваниях и вызывающих гибель их возбудителей без повреждения тканей хозяина.

К сожалению, многие из препаратов, разработанных в 40-60 годах, в настоящее время во многом утратили свою клиническую значимость, что обусловлено эволюцией микроорганизмов, возникновением их устойчивости к действию антибиотиков.

Этот биологический феномен — антибиотикорезистентность — определяет как тактику терапии и направления деятельности фармацевтической промышленности, вынужденной производить все новые антибактериальные препараты, так и направления научных исследований по поиску новых групп препаратов, более эффективных для лечения раневой инфекции.

Раневая инфекция в общей структуре хирургической заболеваемости занимает одно из ведущих мест.

Гнойно-воспалительные процессы наблюдаются у 35% – 45% хирургических больных. Инфекция является причиной не только различных хирургических заболеваний, но и многочисленных послеоперационных осложнений: от нагноения послеоперационной раны до развития хирургического сепсиса, который часто приводит к смерти больного.

Причины возрастания частоты и течения гнойной инфекции в хирургии многообразны и включают в себя следующие факторы: увеличение объема оперативных вмешательств, особенно у больных группы риска, широкое использование методов инструментального обследования и лечения, сопровождающееся инфицированием больного (внутрисосудистые и мочевые катетеры, интубационные трубки, эндоскопические манипуляции и др.), распространение антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов. Указанные факторы, а также нерациональное использование антибиотиков привели к увеличению частоты внутрибольничных инфекций, вызываемых множественно устойчивыми условно-патогенными возбудителями.

Более половины всех используемых в настоящее время в мире антибиотиков составляют беталактамы (пенициллины, цефалоспорины, цефамицины, карбапенемы, монобактамы).

Данные бактериологических исследований, проведенных в различных клиниках, свидетельствуют о приобретении патогенными микроорганизмами устойчивости к длительно применяемым в практике антибактериальным препаратам (пенициллин, стрептомицин, ампициллин, амоксициллин, цефазолин и др.).

Наиболее значимым механизмом формирования резистентности к беталактамным антибиотикам является продукция бактериями беталактамаз – с ним связано приблизительно 80% случаев устойчивости как грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов, что является одной из основных причин снижающейся эффективности многих традиционных для каждого стационара антибактериальных препаратов.

Одним из путей преодоления антибиотикорезистентности является использование ингибиторов беталактамаз в сочетании с пенициллинами или цефалоспоринами в составе комбинированных препаратов. На основе ингибитора беталактамаз клавулановой кислоты создан комбинированный препарат амоксициллин/клавуланат калия, на основе ингибитора беталактамаз сульбактама созданы комбинированные препараты тикарциллин/клавулановая кислота, ампициллин/сульбактам, цефоперазон/сульбактам, на основе ингибитора беталактамаз тазобактама – пиперациллин/тазобактам.

Изучение возбудителей тяжелых хирургических гнойных осложнений и их чувствительности к антибактериальным препаратам позволяет считать наиболее эффективными лекарственными средствами:

- аминогликозиды 3 поколения (нетилмицин, амикацин, сизомицин),

- цефалоспорины III-IY поколения,

- фторхинолоны,

- линкозамины,

- имипенем, меропенем,

- антибиотики в комбинации с ингибиторами беталактамаз (ампициллин и цефоперазон с сульбактамом, амоксициллин с клавулановой кислотой, пиперациллин с тазобактамом).

При выявлении метициллинрезистентных микроорганизмов – ванкомицин, тейкапланин. Достаточно высокую клиническую значимость сохраняют давно известные антимикробные препараты – диоксидин и фурагин-растворимый.

Выбор антибактериального препарата должен быть обоснован не только данными бактериологического исследования, но и тяжестью проявления клиники интоксикации, степенью выраженности полиорганной недостаточности, обширностью гнойного процесса.

При ограниченном гнойном процессе, отсутствии клинико-лабораторных признаков интоксикации предпочтение должно отдаваться пероральным формам препаратов.

При установлении осложненного течения раневой инфекции с вовлечением внутренних органов антибактериальная терапия должна базироваться только на инъекционных формах. в этих случаях все антибиотики должны вводиться только через катетеры, установленные в центральные вены или в артерии, при наличии гнойного процесса на нижних конечностях.

Современная антибактериальная терапия раневой инфекции базируется на обязательности адекватного хирургического лечения гнойного очага, дополненного новыми антибактериальными препаратами, назначаемыми рациональным путем и в адекватных дозах, ориентируясь на тяжесть раневого процесса при регулярном контроле состава микрофлоры в ранах и контроля переносимости проводимой терапии.

В экстренных случаях, при отсутствии возможности выполнения бактериологических исследований, иногда допускается использование антибактериальных препаратов, перечисленных в программах эмпирической и этиотропной антибактериальной терапии больных с раневой инфекцией (рис. 30).

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

В развитии химиотерапии можно проследить три периода: до работ П. Эрлиха (до 1891 г.), период исследований П. Эрлиха и после 1935 г., когда были открыты сульфаниламиды и антибиотики.

Непреходящее и сегодня значение сохраняют тезисы Эрлиха, сформулированные на основе опыта и логики поисковой работы: «Химиотерапия ставит себе задачу найти такие вещества, которые при большом влиянии на паразитов принесли бы возможно менее вреда организму».

Важнейшие для медицинской практики антибиотики ХХ века были открыты или случайно (пенициллин), или путем так называемого направленного скрининга.

Продукты жизнедеятельности грибов и микроорганизмов (Penicillium, Streptomyces, Bacillus, а также высших грибов), обладающие способностью убивать возбудителей болезни, обозначают в узком смысле как антибиотики.

«Глядя на зараженные раны, на людей, которые мучились и умирали, я сгорал от желания найти какое-нибудь средство, которое способно убить микробы» (Флеминг А., 1881-1995 гг.).

Сегодня каждый прохожий молча, почтительно склонит голову, прочитав на могильном памятнике «Сэр Александр Флеминг — изобретатель пенициллина».

Народ нашей страны всегда будет благодарен З.В. Ермольевой — создателю отечественного пенициллина, спасшего тысячи жизней раненых в годы Великой отечественной войны.

В 1943 г. Фармакологический комитет по докладу З.В. Ермольевой принимает решение о медицинском применении отечественного пенициллина. С этой даты началась эра антибиотиков в нашей стране. З.В. Ермольева, Н.И. Гращенков, И.Г. Руфанов проводят в течение двух месяцев детальное изучение эффективности пенициллина при лечении более чем 1200 раненых (эвакогоспиталь № 5004).

1943 г. — лечение и схемы применения первого отечественного пенициллина на 25 «безнадежных» и впоследствии выздоровевших септических больных проводила врач-хирург Анна Марковна Маршак.

«Боевое крещение» отечественный пенициллин получил на 1-ом Прибалтийском фронте под руководством главного хирурга Армии Н.Н. Бурденко.

Ученик З.В.Ермольевой — С.М.Навашин, академик РАМН, профессор, лауреат Государственной премии, директор Государственного центра по антибиотикам, продолжил основные направления ее фундаментальные исследования в комплексной науке об антибиотиках с начала 50-х годов.

Под руководством С.М.Навашина за 50-летний период в ГНЦА были разработаны антибактериальные препараты практически всех групп:

- природные, пролонгированные и полусинтетические пенициллины,

- природные и полусинтетические аминогликозиды,

- полусинтетические цефалоспорины,

- тетрациклины,

- макролиды,

- резервные противотуберкулезные антибиотики,

- рифампицин и его производные,

- линкомицин,

- фузидин,

- противоопухолевые антибиотики,

- полимиксины,

- липосомальные формы антибиотиков.

Разработана отечественная технология важнейших фторхинолонов 1 поколения.

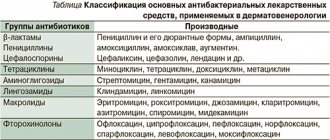

Уже в 70-е годы отечественная промышленность антибиотиков занимала второе место в мире, как по объему, так и по номенклатуре выпускаемых препаратов. В таблице на рис.1 приведена классификация антибактериальных средств.

«Золотая эра» антибиотикотерапии ознаменовалась выдающимися достижениями во всех областях медицины – снижением распространения инфекций, тяжести их течения и снижением показателя смертности при инфекционных заболеваниях. Ушли в прошлое представления о неизлечимости многих инфекционных заболеваний (сепсис, туберкулез, эндокардит, многих особо опасных инфекций и др.). Об эффективности антибиотикотерапии можно судить, например, по показателям смертности при пневмонии: до 40-х годов – 30-40%, после внедрения пенициллина — 5% (С.М. Навашин, 1997 г.).

Диагностика и лечение бактериальных инфекций кожи

Как наилучшим образом вести пациента со стафилококковой инфекцией кожи? Как врач общей практики может диагностировать и лечить рожистое воспаление? Какое лечение эффективно при эритразме?

B норме кожа человека заселена огромным количеством бактерий, мирно сосуществующих на ее поверхности или в волосяных фолликулах.

Однако кожа обладает определенными свойствами, защищающими ее от инфицирования патогенами. К ним относятся плотный и сухой ороговевающий слой, практически непроницаемый для микроорганизмов, и клейкое межклеточное вещество — сложная смесь липидов, плотно соединяющая клетки мальпигиевого слоя и также защищающая кожу, закупоривая вход в волосяные фолликулы.

Другие факторы, останавливающие проникновение патогенных микроорганизмов, включают постоянное обновление клеток кожи, кислое значение pH, наличие иммуноглобулинов в составе пота и различные виды кожной флоры.

Кожные инфекции, как правило, развиваются только тогда, когда травма, избыточная гидратация или воспалительные заболевания кожи нарушают эти защитные свойства. Организмы, вызывающие кожные инфекции, могут быть частью постоянной кожной флоры или ближайших слизистых оболочек или происходить из внешних источников, таких как другой человек, окружающая среда или зараженные объекты.

Импетиго — наиболее поверхностная кожная инфекция, вызываемая S. aulreuls и S. pyogenes. Различают два основных клинических варианта: буллезное импетиго, считающееся стафилокковым заболеванием, и небуллезное импетиго, вызываемое S. aulreuls или S. pyogenes либо обоими организмами.

Заболевание встречается у детей гораздо чаще, чем у взрослых, развиваясь на открытых частях тела, лице и конечностях, в местах царапин, ссадин и укусов насекомых.

Вначале появляются красные пятна, которые превращаются в пузырьки и гнойнички, легко вскрывающиеся и образующие толстые, слипшиеся желтовато-коричневые чешуйки на эритематозном основании (см. рис. 1). Они часто многочисленны, могут вызывать зуд, но, как правило, безболезненны.

| Рисунок 1. Толстые желтые корки в основании эритемы и поверхностных эрозий у пациента со стрептококковым импетиго |

При буллезной форме могут развиваться большие пузырьки и волдыри диаметром 1-2 см. Они вскрываются медленнее и сохраняются в течение двух-трех дней. Возбудители, как правило, определяются культивированием, но в клинически очевидных случаях в этом нет необходимости.

Наиболее серьезным осложнением импетиго является постстрептококковый острый гломерулонефрит, общая заболеваемость которым в последние годы снизилась.

Буллезное импетиго обусловлено исключительно S. aulreuls, который выделяет токсин эксфолиатин, вызывающий расщепление межклеточного вещества в поверхностных слоях эпидермиса. Абсорбируясь в большом количестве в кровоток, этот токсин вызывает стафилококковый синдром обожженной кожи, который в 5% случаев заканчивается летально.

При инфекциях средней тяжести и локализованных формах используют местный антибиотик, например мупироцин или фузидовую кислоту, эффективно также местное применение неомицина и бацитрацина. Очень действенно использование ликацин-геля.

При тяжелых и распространенных формах назначают системный антибиотик. Обычно достаточно эритромицина или цефалоспорина первого поколения, например цефалексина.

Эктима относится к инфекциям, напоминающим импетиго, но затрагивающим более глубокие слои кожи. Она характеризуется формированием толстых слипшихся чешуек (см. рис. 2), покрывающих области изъязвлений кожи, которым предшествует образование гнойничков и пузырьков. Чаще всего поражаются ягодицы, бедра и ноги. Заболевание распространено в тропиках, где его развитию способствуют плохие гигиенические условия и недостаточное питание. Возбудителями могут быть S aulreuls или S pyogenes либо оба микроорганизма, но вызываемые ими изъязвления достигают дермы и заживают рубцеванием, что не свойственно импетиго. Лечение — системные антибиотики, воздействующие на S. aulreuls и S. pyogenes.

| Рисунок 2. Ребенок с обширными очагами буллезного (стафилококкового) импетиго на туловище |

Поверхностный фолликулит, фурункулы и карбункулы. Фолликулит (воспаление эпителия волосяных фолликулов) — распространенное дерматологическое заболевание, не всегда первично только инфекционной природы. Физическая или химическая травма, а также связанное с профессиональным занятием воздействие продуктов смолы, применяемых также в лечебных целях, — все это вызывает фолликулит.

При проникновении стафилококков в более глубокие слои волосяных фолликулов воспаление захватывает дерму, вызывая образование фурункулов и карбункулов. Развивается воспалительный пузырек с гнойной головкой (фурункул) или инфекция охватывает несколько близлежащих волосяных фолликулов и образуется воспалительный конгломерат, из которого высвобождается гной (карбункул).

Фурункулы чаще всего встречаются на лице и ногах, а типичная локализация карбункулов — задняя часть шеи; как правило, они сопутствуют сахарному диабету. Крупные фурункулы и карбункулы вскрывают и дренируют, назначая пенициллиназо-устойчивый антибиотик.

Рецидивирующие стафилококковые инфекции кожи. Некоторые пациенты подвержены рецидивам стафилококковых инфекций кожи.

Предрасполагающими факторами здесь служат сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность и некоторые иммуннодефицитные состояния, но у большинства пациентов перечисленные выше заболевания отсутствуют: вероятно, эти больные являются хроническими носителями стафилококков, и при мельчайшей травме кожи патогены вызывают инфекцию.

Рецидивы таких инфекций пытаются предотвратить различными способами: путем омывания кожи различными антисептиками, лечения других членов семьи антистафилококковыми антибиотиками и пролонгированной терапии другими местными или системными антибактериальными препаратами. Все эти методы направлены на уничтожение стафилококкового “шлейфа”.

К сожалению, эти меры, как правило, неспецифичны и малоэффективны, так как бактерии появляются вновь вскоре после отмены антимикробного препарата. Поэтому предпочтительнее длительное использование местных антисептиков.

Рожа и целлюлит — это острые, быстро распространяющиеся инфекции кожи и подлежащих тканей.

Отличительной чертой рожистого воспаления является четко очерченный, приподнятый край, отражающий вовлечение более поверхностных (дермальных) слоев (см. рис. 3). Однако целлюлит может располагаться поверхностно, а рожа глубже, так что во многих случаях эти два процесса сосуществуют и различить их практически невозможно.

| Рисунок 3. Типичный очаг эктимы на тыльной стороне стопы мальчика. Множественные очаги появились у него во время каникул, проведенных в Бангладеш |

Считается, что рожистое воспаление вызывается стрептококками, как правило, группы A и иногда — группами G и C. При целлюлите высевается либо только S. aulreuls, либо совместно со стрептококком. H. influlenzae типа b — важный этиологический фактор лицевого целлюлита у детей младше двух лет.

Рожа, в типичном случае поражающая лицо, — болезнь пожилых, развивающаяся без видимых причин или иногда после травмы лица.

Целлюлит поражает нижние конечности, в особенности область икр. Ему часто предшествует травма, язва или другое повреждение кожи, откуда и исходит инфекция.

Как и при рожистом воспалении, целлюлит может сопровождаться или предваряться лихорадкой и ознобом, но у многих пациентов температура не повышается, и они не выглядят серьезно больными.

| Рисунок 4. Четко очерченный эритематозный отек при роже лица; чаще это поражение двустороннее |

Кожа красная, горячая и отечная, края воспаленного участка неровные, на поверхности могут развиваться пузырьки и волдыри (см. рис. 4). В редких случаях обнаруживается лимфангит и региональный лимфаденит.

Без лечения могут развиваться такие осложнения, как фасциит, миозит, подкожный абсцесс и септикопиемия. Периорбитальный целлюлит, вызванный обычно травмой, может осложняться тромбозом пещеристого синуса, формированием орбитального, субпериостального или церебрального абсцессов или менингитом.

Пациентов с этими состояниями необходимо госпитализировать.

Описанные здесь стафилококковые и стрептококковые пиодермии составляют большую часть кожных бактериальных инфекций. Нужно уметь различать инфекционные процессы, присущие трем клиническим ситуациям:

- инфекция не укладывается в рамки типичной клинической картины пиодермии или не поддается полностью стандартной терапии;

- организм пациента ослаблен и не может выдержать борьбу с инфекцией;

- в эпидемиологическом анамнезе есть возможность контакта с необычными кожными патогенными микроорганизмами.

- Инфекции, вызываемые резидентными коринебактериями

Для эритразмы характерны красно-коричневые шелушащиеся участки кожи, расположенные в паху, в подмышечных впадинах и межпальцевых промежутках (см. рис. 5).

| Рисунок 5. Пузырьки и волдыри, развившиеся на фоне эритематозного отека области целлюлита стопы у пациента-диабетика |

Corynebacteriulm minultissimulm считается этиологическим фактором этого заболевания, протекающего бессимптомно и развивающегося, как правило, у диабетиков, тучных и пожилых людей, а также у тех, кто проживает в тропическом климате.

| Рисунок 6. Коричневый, шелушащийся гиперпигментированный участок эритразмы в подмышечной впадине у мужчины из Средней Азии. У пациента имеются очаги в паху и на межпальцевых промежутках ноги |

Благодаря тому что данные микроорганизмы продуцируют порфирины, в ультрафиолетовом свете лампы Вуда пораженные участки флюоресцируют от кораллово-розового до оранжево-красного оттенка, что подтверждает диагноз. Как правило, культивирования не требуется.

Иногда для излечения достаточно интенсивного мытья с мылом. Другой подход — местное лечение эритромицином и клиндамицином или местными азолями, например клотримазолом, которые активны в отношении некоторых грам-положительных бактерий и грибов. При обширных поражениях наиболее эффективен, вероятно, эритромицин.

Оспенный кератолиз — это поверхностная кожная инфекция, очевидно вызываемая штаммами Corynebacteriulm и характеризующаяся наличием оспинок диаметром 1-7 мм на подошвах стоп. Оспинки, сливаясь, могут образовывать поверхностные эрозии.

Заболевание обычно протекает бессимптомно, но иногда пациенты жалуются на зудящую, как от ожога, боль или сырный запах.

Похоже, оспенный кератолиз связан с избыточным увлажнением ног из-за тесной обуви, частых контактов с водой или повышенной потливости.

Лечение гипергидроза вкупе с методами, описанными для эритразмы, как правило, эффективно.

Подмышечный трихомикоз проявляется восковыми узелками, формирующимися в волосах подмышки. Желтые, красные или черные, они образуются большими колониями коринеформных бактерий, покрывающих кутикулу волоса.

Прежде всего заболевание поражает пациентов, которые мало внимания уделяют личной гигиене и страдают избыточным потоотделением.

Для успешного лечения, как правило, достаточно брить волосы и пользоваться дезодорантами для подмышек. Эффективно также местное применение эритромицина и клиндамицина.

Литература

1. Noble W. C. Microbal Skin Disease: its Epidemiology. Arnold, London, 1983. 2. Hoor E. W., Hooton T. M., Horton C. A. et al. Mircroscopic evalulation of cultaneouls cellulitis in adults // Arch. Intern. Med. 1986; 146: 295-297.

Обратите внимание!

- При умеренных и локализованных формах импетиго, как стрептококковой, так и стафиллококковой этиологии, бывает достаточно местного антибиотика, например мупироцина или фузидовой кислоты. Местные формы неомицина и бацитрацина также эффективны и часто применяются комбинированно. При распространенных и тяжелых формах инфекции, сопровождающихся лимфаденопатией или если есть основания подозревать нефритогенную стрептококковую инфекцию, показаны пероральные антибактериальные препараты, воздействующие на оба микроорганизма, например эритромицин

- Некоторые пациенты подвержены рецидивирующим стафилококковым кожным инфекциям. Такие предрасполагающие факторы, как сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность и некоторые иммуннодефицитные состояния, у большинства пациентов отсутствуют. Методом выбора является длительное использование местных антисептиков

- Рожистое воспаление, как правило локализующееся на щеках, имеет стрептококковую природу. Оно наиболее распространено среди пожилых пациентов и развивается либо без всякой видимой причины, либо, в редких случаях, иногда после травмы лица. Препаратом выбора служит пенициллин, в более тяжелых случаях назначают бензилпенициллин внутривенно по 600-1200 мг

- Эритразма проявляется виде красно-коричневых участков кожи, покрытых чешуйками, в местах опрелостей, таких как пах, подмышки и межпальцевые промежутки. Интенсивного мытья с мылом иногда достаточно для излечения. Другой подход — местное лечение эритромицином и клиндамицином или местными азолями, например клотримазолом, которые активны в отношении некоторых грам-положительных бактерий и грибов. При обширных поражениях наиболее эффективен, вероятно, эритромицин

ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Больные с раневой инфекцией, получающие длительную антибактериальную терапию сразу несколькими препаратами, являются группой высокого риска поражения микотическими инфекциями. Летальность при инвазивных микозах, вызванных, например, грибами рода Candida, достигает 85%. Кандидоз, являясь эндогенной инфекцией, может проявляться клиникой поражения грибами мозга, печени, селезенки, почек, сердца, легких, суставов. Для лечения в арсенале врача имеется только пять эффективных противогрибковых препаратов: амфотерицин В, флуконазол, итраконазол, флюцитозин и липосомальный амфотерицин В.

Наибольшее распространение в клиниках получили первые два – амфотерицин В и флуконазол. Вместе с тем, несмотря на высокую клиническую эффективность к амфотерицину В, при лечении кандидемии этот препарат используется значительно реже из-за его токсического воздействия на почки. Липосомальный амфотерицин В менее токсичен, более удобен в использовании, так как его можно вводить через периферические вены. Флуконазол считается препаратом выбора при кандидемии, раневой инфекции, перитоните, инфекции мочевыводящих путей

ЭУБИОТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗА У БОЛЬНЫХ С РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Длительная антибактериальная терапия, лучевая терапия, гормоно- и химиотерапия неизбежно приводят к значительным качественным и количественным изменениям в составе нормальной микрофлоры человека. Для профилактики эндогенной инфекции у тяжелых больных применяется селективная деконтаминация пищеварительного тракта. Используется пероральное или интрагастральное введение антибиотиков, не всасывающихся в кишечнике. При раневой инфекции, если позволяет клиническая ситуация, предпочтение отдается химиотерапевтическим препаратам для местного применения. В профилактике и лечении дисбактериозов при раневой инфекции в настоящее время упор делается на применение бактериальных биологических препаратов из нормальной микрофлоры, т.е. применение эубиотиков, изготовляемых на основе бифидумбактерий, лактобацилл, кишечной палочки, споровых форм бактерий. Последними исследованиями установлена высокая эффективность биопрепарата «Бифилиз» (сочетание лизоцима и бифидумбактерина).

Для сохранения нормальной экологии кишечника необходимо включение в комплексное лечение пробиотиков.

- монокомпонентных (бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин, споробактерин, бактиспорин, бактисубтил и др.);

- поликомпонентных (бифилонг, ацилакт, ацинол, линекс, биоспорин);

- комбинированных (бифидумбактерин форте, бифилиз).

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКА

Эффективность действия антибиотика зависит от создания высокой его концентрации в очаге поражения, что достигается назначением соответствующей дозы препарата и введением его оптимальным путем.

При местном характере гнойной инфекции с целью купирования острого гнойного процесса достаточно использование одного антибактериального препарата с обязательным местным лечением гнойной раны под повязками с мазями на полиэтиленгликолевой основе, обладающими широким спектром антимикробной активности, или современными йодофорами, диоксидином, усиливающими антимикробное действие препаратов, назначенных для общей антибактериальной терапии.

При обширных гнойных очагах, сепсисе необходимо повышать дозы антибиотиков до максимальных, с учетом видового состава микрофлоры, выделенной из разных биологических сред. Целесообразно использовать комбинации 2-3 препаратов. Препараты необходимо вводить через катетеры, установленные в центральные вены, что позволяет при лечении генерализованных форм создать и длительно поддерживать на нужном уровне концентрацию антибиотика не только в очаге поражения, но и во всем организме больного.

При локализации гнойного очага на нижних конечностях эффективно внутриартериальное введение препаратов в нижнюю надчревную артерию методом круглосуточной инфузии с помощью перфузоров.

Длительная внутриартериальная инфузия позволяет создавать и поддерживать достаточно высокую концентрацию препаратов в тканях поврежденной конечности, оставляя при этом концентрацию антибиотиков в общем кровотоке на более низком уровне. Это способствует повышению эффективности антибактериальной терапии и уменьшает возможность общего токсического воздействия антибиотиков.

Гнойная рана — симптомы и лечение

Лечение инфицированной раны должно быть незамедлительным. Оно требует комплексного подхода, т. е. должно воздействовать как на рану, так и на организм в целом.

Для борьбы с возбудителем раневой инфекции применяют:

- антибактериальные препараты;

- антисептики (мирамистин, хлоргексидин, пронтосан, бетадин);

- иммунологические препараты (пентаглобин, габриоглобин, имбиоглобулин).

В первые сутки чаще всего назначают эмпирическую антибактериальную терапию (амоксициллин/клавулановая кислота, ципрофлоксацин). Затем терапия корректируется в зависимости от результатов бактериальных посевов, учитывая чувствительность выявленной инфекции к антибиотикам. Помимо антибактериальных препаратов пациентам назначают бактериофаги (вирусы, избирательно убивающие бактериальные клетки).

Также в случае гнойной раны может потребоваться комплексная детоксикация организма:

- гемодилюция — дозированное разбавление крови плазмозамещающими жидкостями;

- ускоренная нейтрализация, разрушение и выведение токсинов, метаболитов и биологически активных веществ при помощи форсированного диуреза (увеличения объёма мочи), внутривенного введения растворов и методов очищения крови — плазмафереза, гемофильтрации и гемодиализа.

Симптоматическая терапия включает в себя купирование боли и коррекцию повреждённых органов и систем.

Помимо хирургической обработки выполняется дренирование раны. Оно позволяет улучшить отток гноя. Для этого в повреждённый участок устанавливают различные трубки, полутрубки и перчаточные дренажи.

Местно для очищения раны могут применяться гипертонические растворы, гидрогели, протеолитические ферменты в форме порошков или растворов, УВЧ-терапия, различные способы кавитации (воздействие ультразвуком), плазменная и лазерная обработка раны. В частности протеолитические ферменты, выполняя роль «биологического скальпеля», способствуют удалению отмерших тканей из раны [14].

Лечение гнойной раны должно проводиться только под наблюдением врача, так как используемые препараты могут вызвать аллергическую реакцию [6].

Для стимуляции регенерации используют цинксодержащие мази, витамины, ультрафиолетовое облучение, масло облепихи и шиповника. Также широкое применение получил метод наложения вторичных швов. Их накладывают только после очищения раны от гноя. Для ускорения заживления и предотвращения формирования гипертрофического рубца возможно использование лазера, пульсирующего магнитного поля и электрофореза с лидазой (специальным ферментом).

К современным методам лечения можно отнести системную озонотерапию. Она улучшает утилизацию кислорода в организме, обладает дезинтоксикационным и иммуностимулирующим действием [16].

Существует несколько методов озонотерапии. К наиболее применяемым в лечении гнойных ран относят:

- наружное применение газообразной озонокислородной смеси (прямое воздействие аппарата, поставляющего в рану озон);

- использование специальных колпаков с нормальным или пониженным давлением газа (например, «озоновые сапоги» — конечности помещаются в герметично закрывающийся пластиковый мешок, куда затем в течение 15-30 минут подаётся озонокислородная смесь под определённым давлением).

Также хорошие результаты в лечении гнойных ран показала гипербарическая оксигенация (ГБО). Проводится она в специальных медицинских бароаппаратах: пациента на определённый промежуток времени помещают в барокамеру, в которой находится кислород под повышенным давлением. Помимо ликвидации тканевой гипоксии (нехватки кислорода), ГБО подавляет размножение анаэробных и уничтожает аэробные бактерии. Также данный метод снижает образование токсинов и повышает иммунитет организма.

Кожно-пластические операции применяются:

- при обширных дефектах на фоне удовлетворительного общего состояния пациента;

- после очищения раны;

- при отсутствии воспаления и нарушения кровообращения в окружающих рану тканях;

- при появлении ярких грануляций (молодой соединительной ткани с обилием кровеносных сосудов);

- при наличии незначительного количества серозного отделяемого из раны;

- при невозможности самостоятельного заживления.

Существует полнослойная кожная пластика, которая позволяет полностью восстановить кожный покров, обеспечивая хорошие косметические и функциональные результаты. Она подразделяется на пластику местными тканями и перемещённым кожным лоскутом (индийская пластика, итальянская пластика на питающей ножке, а также микрососудистые техники пластирования). Данные методы оперативного закрытия ран не всегда выполнимы (например, при обширных дефектах мягких тканей, локализации ран в малоподвижных областях кожи). Поэтому в некоторых случаях применяется пластика свободным расщеплённым кожным лоскутом [12]. После данной операции рана заживает через рубец — полностью кожа не восстанавливается.

Выбор метода кожной пластики осуществляется с учётом вида и локализации раны, индивидуальных особенностей пациента, состояния окружающей кожи и характера тканей.

Современным и наиболее эффективным способом лечения гнойных ран является метод VAC (вакуум-терапия) [18]. Благодаря воздействию отрицательного давления на дно и края раны он ускоряет образование грануляционной ткани, улучшает местное кровоснабжение и снижает отёк. Всё это способствует быстрому заживлению раны и усиливает эффект медикаментозного лечения [20].

Вакуум-терапия проводится следующим образом:

- для начала из раны полностью удаляют омертвевшие и повреждённые ткани;

- очищенную полость раны заполняют специальной пеной (полиуретановой губкой);

- на поверхности губки закрепляют дренажную трубку для отвода воздуха и экссудата;

- чтобы зафиксировать повязку и поддерживать вакуум, образовавшуюся конструкцию вместе с краями здоровой кожи закрывают клейкой прозрачной плёнкой;

- дренажную трубку подключают к аспиратору (аппарату VAC), который создаёт необходимый уровень давления и вытягивает жидкость из раны [19].

В отличие от асептической марлевой повязки, которую нужно менять каждый день, вакуумные повязки можно оставлять в ране на 3-7 дней. Благодаря своей герметичности они снижают риск проникновения новой инфекции [17]. При этом уничтожение и удаление патогенных микроорганизмов происходит в два раза быстрее, чем при других методах лечения гнойной раны [20].

Противопоказания к вакуум-терапии:

- неполное очищение раны;

- остеомиелит (воспаление костной ткани);

- нарушение свёртываемости крови;

- злокачественная опухоль в ране;

- кожные свищи;

- аллергическая реакция на используемые компоненты [20].

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

При местном гнойном процессе достаточно введение антибиотика в течение 3-5 суток. Более длительная терапия проводится в группах больных с острыми гнойными заболеваниями мягких тканей, с генерализацией инфекционного процесса. Критерием необходимости продолжения терапии или отмены препаратов должны служить данные бактериологического контроля, а также динамика клинических показателей.

Основными критериями отмены терапии являются исчезновение патогенной микрофлоры из гнойного очага или снижение количества микробов в 1 г ткани раны, отчетливая положительная динамика клинико-лабораторных показателей раневого процесса, нормализация температуры, улучшение общего состояния больного и т.д.

Ранняя отмена антибактериальной терапии до достижения стойкого клинического эффекта может привести к рецидиву или затяжному течению заболевания и значительно осложнить дальнейшее лечение.

Причины обращения к врачу

Надо обратиться к врачу, если рана или ссадина сопровождаются проблемами. В следующих случаях обязательно нужно посетить специалиста:

- Рана нанесена ржавым предметом – это может быть банальный гвоздь, но в таких случаях может потребоваться противостолбнячная вакцина.

- Если края раны сильно расходятся, и требуется их сшивание. Если швы не наложить, то в результате будет сильный и глубокий шрам, заживление будет медленным.

- Если рана сопровождается сильным кровотечением, которое не удается остановить в течение 20-30 минут. В таких случаях может быть либо нарушена свертываемость крови, либо поврежден крупный и важный сосуд.

- Если область вокруг раны сильно отекла, появилась припухлость, нагноение, все это сопровождается дергающей болью и повышением температуры. В таких случаях необходима хирургическая обработка раны и, вероятно, медикаментозная терапия, так как симптомы говорят об инфицировании раны.

ВАЖНО: даже самая маленькая и незначительная ранка – это нарушение кожного покрова, которое болезнетворные микробы и бактерии могут использоваться в качестве входных ворот. Особенную опасность представляют бактерии столбняка. Обязательно обрабатывайте все, даже мелкие ссадины и порезы.

СТУПЕНЧАТАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

В настоящее время антибиотики выпускаются в лекарственных формах, предназначенных как для парентерального введения, так и для приема внутрь (например, офлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин и др.)

Наличие двух лекарственных форм одного и того же препарата позволяет последовательно использовать их (сначала парентерально, а затем внутрь). Ориентируясь на динамику клинических признаков раневого процесса, можно сократить сроки введения препарата парентерально и перейти на прием внутрь, что значительно сокращает общие затраты на лечение (расходные материалы, трудозатраты медперсонала), улучшает комфортность лечения, сокращает сроки пребывания больного в стационаре.