Грибковый наружный отит успешно лечится в ЛОР клинике №1

Автор:

- Голонова Юлия Юрьевна

врач-оториноларинголог, директор клиники

4.00 (Проголосовало: 5)

Проблема грибкового поражения наружного слухового прохода (отомикоз) растет с каждым десятилетием. Это связано с проблемой снижения иммунитета, частым и бесконтрольным применением антибиотикотерапии, особенностями питания современного человека, поглощающего в большом количестве пищу богатую углеводами, приводящую зачастую к сахарному диабету второго типа и повышению уровня глюкозы в крови. Все эти причины ведут к повышению риска развития грибковых поражений, в том числе в слуховом проходе.

Если добавить к общей картине вредную привычку «чистить» или «почесывать» уши всеми подручными предметами, естественно нестерильными (в том числе так называемыми «ушными» палочками, которые также нестерильны), что способствует удалению из слухового прохода фактора естественной защиты – ушной серы и обсеменению при этом всей мыслимой и немыслимой бактериальной и грибковой микрофлорой, — мы получаем идеальную почву для формирования отомикоза.

Причины возникновения болезней органов слуха

Существует много причин грибкового поражения слухового прохода, но основная из них это наличие сапрофитной, или же условно патогенной флоры на коже или слизистых оболочках организма.

Эти микроорганизмы не приводят к развитию симптомов болезни у здорового человека, но при воздействии неблагоприятных факторов могут активизироваться. К таким причинам относят:

- Низкий уровень гигиены — при загрязнении ушей нарушается природный баланс кожи наружного слухового прохода и создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

- Инородное тело — наличие посторонних предметов в слуховом проходе, что чаще всего наблюдается у детей, также может привести к воспалительному процессу.

- Травмы барабанной перепонки или слизистой при чистке ушей ватной палочкой приводит к образованию микротрещин и ранок, которые являются входными вратами для инфекции.

- Сопутствующие болезни и состояния. Врожденное или приобретенное снижение иммунитета вследствие ВИЧ/СПИДа, онкологических болезней, сахарный диабет, аллергический ринит, дерматиты любой этиологии могут привести к микозу ушей.

- Прием определенных медикаментов, а именно гормональных и цитостатических препаратов, длительная или бессистемная антибиотикотерапия также могут повлиять на состояние иммунной системы и спровоцировать грибок в ушах у человека.

- Физиологические особенности органов слуха, а именно узкий слуховой проход, экзостозы.

- Воздействие факторов внешней среды, например жаркий или влажный климат, контакт с химическими агентами, ионизирующее излучение.

- Другие причины — гипергидроз, использование чужих наушников, берушей.

Узнать подробнее

ОТОМИКОЗЫ в детском возрасте

В. Р. Чистякова, доктор медицинских наук, профессор И. В. Наумова РДКБ, Москва

Частота инфекционно-воспалительных заболеваний, обусловленных грибами, в последнее время неуклонно увеличивается. При этом резко возросло микотическое поражение ЛОР-органов у детей, особенно увеличилась частота орофарингеального кандидоза и отомикоза

Грибковые заболевания ЛОР-органов чаще встречаются у детей, чем у взрослых, что в значительной степени обусловлено дисбактериозами детского возраста, а также различными факторами, ослабляющими реактивность детского организма. Удельный вес микотической (условно-патогенной) инфекции в хронической патологии у детей достаточно высок и в последние годы прогрессивно возрастает.

По данным E. S. Beneke, A. J. Rogere (1970), Р. Н. Ребровой (1970), отомикозы составляют 10% всех воспалительных заболеваний ушей; по данным О. К. Хмельницкого (1973) — 18%, В. Я. Кунельской (1976) — 18,9%, Н. Д. Челидзе (1984) — 26,3%, Мохаммада Шафуила Алама (1986) — 18%, С. А. Павленко (1989) — 37,8%, Е. В. Прониной (1996) — 15%.

Г. А. Самсыгина и соавторы (1996) за 20 лет наблюдений отмечают возрастание кандидозов у новорожденных и грудных детей с 1,9% до 15,1%. Причем в 40-60% случаев заболевание остается нераспознанным, поздно диагностированным и неадекватно леченным, что значительно усугубляет его прогноз.

Рост заболеваемости микозами, инфицирование и суперинфицирование грибами нередко способствуют переходу острых процессов в хронические, возникновению рецидивов и более тяжелому течению заболевания. Нерациональное лечение может привести к генерализации грибковой инфекции, протекающей особенно тяжело.

В течение 1993-1997 годов в ЛОР-отделении Республиканской детской клинической больницы находилось на лечении 305 детей с воспалительными заболеваниями уха. Из них с отомикозами было 85 человек (27,9%). Наряду с этим амбулаторно проведено лечение 32 детей: 16 — с микотическим дерматитом наружного слухового прохода и 16 — с вторичным отомикозом, осложнившим течение рецидивирующего среднего отита. Таким образом, под нашим наблюдением находилось 117 больных отомикозами из различных регионов России. Наибольшее количество детей (52) было из Москвы и Московской области, что обусловлено более высоким уровнем диагностики и верификации микотической инфекции.

У всех детей отомикоз возникал вторично, осложняя течение заболевания наружного и среднего уха. Основными формами микотического поражения уха являлись: дерматит наружного слухового прохода, рецидивирующий и хронический средний отит, поражение послеоперационных полостей среднего уха.

Возникновению отомикозов у детей предшествовало многократное длительное применение антибиотиков широкого спектра действия (часто последнего поколения), местное использование глюкокортикоидных препаратов, особенно у детей раннего возраста с рецидивирующими средними отитами (частое использование софрадекса, трансмеатотимпанальное нагнетание антибиотиков с глюкокортикоидами), цитостатическая и лучевая терапия.

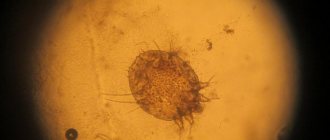

| Рисунок 1. Тотальное грибковое поражение наружного и среднего уха на фоне системного кандидоза и микотического поражения волосистой части головы у ребенка 6 месяцев |

Также имеют значение такие факторы, как недоношенность, незрелость, ранний перевод на искусственное вскармливание, дисбактериоз кишечника, иммуносупрессивная терапия, длительные реанимационные мероприятия. Отмечена роль аллергического фона, патологии желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы, особенно сахарного диабета, болезней крови, иммунодефицитного состояния. У всех детей установлено глубокое нарушение микробиоценоза кишечника.

Стойкая, не поддающаяся консервативной терапии оторея свидетельствовала об активности и выраженности гнойно-воспалительного процесса в среднем ухе, что было основанием для проведения тщательного специального микробиологического исследования.

Нами проводилось комплексное обследование, в том числе целенаправленное микологическое исследование патологического отделяемого, включающее микроскопию нативного и окрашенного по Романовскому-Гимзе препаратов и культуральную диагностику с посевом на среду Сабуро и Чанека. При микроскопии неокрашенного препарата грибы выявлены у 78% больных, а окрашенного — у 100%. Видовая идентификация грибов рода Candida определялась на основании биохимических признаков. При посевах на питательные среды однородный рост грибов во всех точках отмечен у всех больных.

Сравнительные данные по частоте различных форм отомикоза в возрастном аспекте приведены в табл. 1. Наибольшее количество больных было с микотическим средним отитом, у 12 из них имел место мастоидит. Причем преобладал вторичный отомикоз, осложнивший течение хронического отита (15,4%), реже он возникал при рецидивирующем среднем отите у детей раннего возраста (12%). Микоз послеоперационной полости среднего уха наблюдался у 35 детей. Микотическое поражение наружного слухового прохода диагностировано в 27,4% случаев. Преобладали дети школьного возраста. У подавляющего большинства из них имел место хронический средний отит, в том числе микотическое поражение послеоперационной полости среднего уха у 42 больных. Наружный отит в этой возрастной группе наблюдался у 22 детей. У детей ясельного возраста отомикоз осложнял в основном течение рецидивирующего среднего отита.

Таблица 1. Сравнительные данные различных форм отомикоза в возрастном аспекте

| Возраст | Клинические формы отомикоза | Всего | |||

| Микотический дерматит наружного слухового прохода | Микотический рецидивирующий | Средний хронический | Отит послеоперационной полости прохода | ||

| 7 мес.-1 год | 2 | 16 | 4 | — | 22 (18,8%) |

| 5-7 лет | 5 | — | 7 | 8 | 20 (17%) |

| 8-10 лет | 15 | — | 9 | 15 | 39 (33,4%) |

| 11-14 лет | 9 | — | 8 | 19 | 36 (30,8%) |

| Всего | 31 (27,4%) | 16 (12%) | 28 (15,4%) | 42 (35%) | 117 |

Анализ клинических и анамнестических данных позволил выявить некоторые особенности развития и течения патологического процесса у детей.

Все дети поступали в состоянии средней тяжести или тяжелом после длительного и безуспешного лечения по месту жительства. Тяжесть состояния определялась возрастом ребенка, степенью распространения микотического процесса, генерализацией, глубиной деструктивных изменений височной кости и характером осложнений. В 12 случаях поводом для срочной госпитализации был мастоидит, осложнивший течение отомикоза.

При микологическом обследовании наиболее часто выявлялся кандидоз (64,8%); аспергиллез имел место в 21%, пенициллиоз — в 12,5%. У двух детей при операции обнаружен мукороз (1,7%).

У большинства детей (52%) установлен хронический диссеминированный кандидоз с одновременным поражением миндалин, глотки, языка, наружного и среднего уха, околоносовых пазух: орофарингеальный кандидоз у 22 больных, микотический стоматит — у пяти, кандидозный глоссит с некрозом эпителия языка до базального слоя эпидермиса — у трех детей, микотический синусит — у трех больных.

Системный кандидоз с одновременным поражением мочеполовой системы и пищеварительного тракта отмечался у подавляющего большинства детей и имел характер дисбактериоза кишечника, дискинезии желчевыводящих путей, обменной нефропатии, рецидивирующих уретритов и циститов у мальчиков и вульвовагинитов у девочек. Из сопутствующих заболеваний у пяти детей был сахарный диабет, у 13 — болезни крови, у двух — генетические синдромы (Фокса–Форсайта, Лайела), у 15 — вегето-сосудистая дистония и другая неврологическая патология. У всех детей выявлены глубокие дисбиотические нарушения кишечника, обусловленные дефицитом бифидобактерий и наличием ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов (гемолизирующие эшерихии, стафилококки, гемолитические стрептококки, клебсиеллы, протей, кандиды). Дефицит бифидо- и других молочнокислых бактерий приводит к беспрепятственному заселению условно-патогенной микрофлорой, в первую очередь грибами, не только кишечника, но и других соприкасающихся с внешней средой полостей организма (рот, нос, уши). Это требует включения в комплекс терапии биологически активных препаратов, нормализующих микрофлору кишечника.

| Своевременное микологическое исследование с индивидуальным подбором атифунгальных препаратов общего и местного воздействия наряду с восстановлением микробиоценоза кишечника и коррекцией интерферонового статуса повышает эффективность лечебных мероприятий при отомикозах у детей |

Подавляющее большинство больных обращалось в поздние сроки развития заболевания. В наших наблюдениях у 66 больных давность заболевания отомикозом превышала три года, при этом вначале заболевание у них протекало бессимптомно. Несмотря на продолжительное амбулаторное лечение, лишь 37 детей наблюдались у отоларинголога постоянно.

Особенностью течения заболевания у них было упорно рецидивирующее гноетечение из уха, дерматит наружного слухового прохода, резистентность к традиционным методам лечения. Микотическое поражение ушей в этих наблюдениях было вторичным и возникало на фоне рецидивирующего или хронического воспаления.

Среди основных симптомов заболевания у этих детей были рецидивирующее гноетечение, зуд в слуховом проходе, чувство полноты и заложенности уха, головная боль, повышение температуры (гипертермия при мастоидитах). Даже при тотальном остеомиелитическом поражении среднего уха не было типичных клинических черт, за исключением торпидности течения и неэффективности обычной антибактериальной терапии. Также общим для всех форм отомикоза была определенная цикличность обострения процесса в ухе, постоянная ноющая тупая боль, усиливающаяся при обострении и увеличении отделяемого, мацерация кожи слуховых проходов.

Наряду с этим имелись некоторые особенности отоскопической картины, вызванные микотическим процессом. Для аспергиллеза характерны явления грануляционного мирингита, резко выраженная мацерация кожи и сужение слухового прохода, выделения в виде пленок и пробок черного, коричневого или белого цвета (напоминающие свернутую бумагу), более выраженное снижение слуха кондуктивного характера с повышением воздушных порогов по всему диапазону частот до 20-25 дБ.

Пенициллиноз протекал наиболее легко и проявлялся скудным слизистым отделяемым, образованием корочек, сохранным слухом.

| Для всех форм отомикоза характерны цикличность обострения процесса, постоянная тупая ноющая боль в ухе, мацерация кожи слуховых проходов |

При кандидозе наиболее резко выражена реакция кожи наружного слухового прохода с переходом на ушную раковину и развитием экземоподобного поражения и даже хондроперехондрита ушной раковины с проследующей ее грубой деформацией; отделяемое творожистого вида или жидкое, образование множественных перфораций барабанной перепонки, небольшое (до 10 дБ) снижение слуха.

Очень опасен мукороз, так как он сопровождается лимфангоитом и тромбозом окружающих сосудов с распространением воспаления в полость черепа и высокой летальностью.

Показаниями к операции явились: мастоидит, осложнивший течение отита на фоне микоза; хронический холестеатомный процесс у больных с вторичным отомикозом; не поддающийся лечению отомикоз послеоперационной полости среднего уха.

При операции, как правило, выявлялись грубые микотические изменения в области сосцевидного отростка (преимущественно в области его верхушки и угла Чителли) в виде округлой формы участков роста грибов черно-зеленого цвета, тотальный остеопериостит всей ячеистой структуры сосцевидного отростка, избыточный рост грануляций и полипов, казеоз.

Послеоперационные полости велись открытым методом с использованием антифунгальных средств общего и местного воздействия и пленок МАГ (материал адсорбирующий гидрофильный полимерный) с диоксидином и прополисом. Ушивание послеоперационного свища в заушной области проводили не ранее чем через год после оперативного лечения при троекратном отрицательном микотическом исследовании.

Выявленные при операции микотические изменения в среднем ухе позволяют нам рекомендовать расширение показаний к оперативному вмешательству у детей при длительном, часто рецидивирующем микотическом поражении.

В настоящее время существенно изменилась тактика лечения отомикоза: основной принцип — дифференцированный выбор комплексного лечения на основе полученной микограммы, включающего антифунгальные препараты общего и местного действия, коррекцию интерферонового статуса и дисметаболических нарушений, коррекцию биоценоза кишечника.

Среди противогрибковых средств наиболее целесообразно использование триазольных соединений кетоназолового, флюконазолового и интраконазолового ряда. Эти препараты блокируют синтез эргостерола оболочки грибов, оказывая активное фунгицидное действие. К ним относятся: дифлюкан, орутал, низорал, амфоглюкамин, амфотерицин, амфоморонал, микогептин. При назначении препаратов кетоназолового ряда мы обязательно учитывали их несовместимость с ингибиторами периферических Н1-гистаминовых рецепторов второго поколения и антибиотиками класса макролидов. Данное сочетание вызывает удлинение интервала QT на ЭКГ с возможным развитием нарушений ритма и проводимости. Применение нистатина и леворина внутрь нецелесообразно, так как они не всасываются через кишечную стенку и малоэффективны при местном применении.

Местное лечение отомикоза включает тщательный туалет уха, так как даже при незначительном количестве микотических масс терапия будет неэффективна. Существует много препаратов для местного лечения (резорцин, хинозол, таннин в глицерине). Мы рекомендуем использование триазольных соединений в форме мазей и лосьона, таких как травоген, певарил, низорал, байкутен, — на турундах в течение месяца с учетом микограммы.

В терапевтический комплекс обязательно включаются биологически активные препараты, восстанавливающие микробиоценоз кишечника, продолжительностью от трех недель до трех месяцев: аципол, бактисубтил, бифидумбактерин, бификол, лактобактерин, колибактерин, протейный фаг, хилак форте, приматофилюс, линекс. При 4-й степени дисбактериоза назначают антибиотики для подавления кишечной инфекции.

Наряду с антифунгальными препаратами у оперированных больных также использовали средства, ускоряющие процессы регенерации, и индукторы местного интерферона.

У 20 больных нами проведено исследование интерферонового статуса, так как в процессе течения микоза в организме ребенка возникают изменения общей и местной иммунологической реактивности, в том числе ее интерферонового звена. У всех обследованных детей выявлена дефектность системы интерферона, что явилось обоснованием включения в лечебный комплекс заместительной интерферонотерапии. Лечение осуществлялось по следующей схеме: виферон-250 у детей до 7 лет и виферон-500 у детей старше 7 лет по две свечи через 12 часов в течение 10 дней и затем по одной свече два раза в день три раза в неделю в течение трех месяцев. Для местного лечения применяли природный индуктор интерферона — мегасин на мазевой основе.

В результате проведенного мониторинга доказана целесообразность и подтверждена высокая эффективность использования в комплексе лечения отомикозов у детей индукторов интерферона (генно-интерферонового препарата виферон) для коррекции интерферонового статуса.

Использование препаратов, оптимизирующих энергетический обмен, таких как липоевая кислота, пантотеновая кислота, лимонтар, вобензим, витамины группы В, опосредованно помогало корригировать нарушенный иммунный статус.

У всех наблюдаемых нами больных удалось добиться положительного эффекта. Критериями излечения являлись полное прекращение гноетечения из уха и отсутствие рецидивов в течение года, достижение полной эпидермизации послеоперационной полости.

Литература

1. Мохаммед Шафуил Алам. Клиника, диагностика и лечение отомикозов в условиях Бангладеш. Автореф., канд. дис. М., 1986. 2. Павленко С. А. Отомикозы в Кузбассе и организация специализированной помощи. Автореф., канд. дис. М., 1989. 3. Кунельская В. Я. Отомикозы. М., 1976. 4. Пронина Е. В. Висцеральные и ситемные формы кандидоза у детей раннего возраста. Автореф., докт. дис. СПб., 1996. 5. Реброва Р. Н. Грибы рода кандида. М., 1970. 6. Самсыгина Г. А., Буслаева Г. Н., Корнюшин М. А. Дифлюкан в лечении и профилактике кандидоза. Педиатрия им. Сперанского. Приложение, 1996. 7. Хмельницкий О. К. Гистологическая диагностика поверхностных и глубоких микозов. Л., 1973. 8. Челидзе Н. Д. Отомикозы в детском возрасте. Автореф. канд. дис. 1984. 9. Beneke E. S., Rogere A. J. Tropical Otomycosis, J. Laryng. 1970, 81, 9, 487-999.

Симптомы грибка в ушах

Симптомы грибка в ушах различные, вначале заболевание может протекать бессимптомно или же проявляться незначительным зудом в ушах. Для ранней диагностики и эффективного лечения важно не пропускать болезнь на ее ранних этапах развития и учитывать все симптомы. Также отомикоз может вызывать следующие жалобы у пациентов:

- Заложенность уха, зуд и шелушение кожи — первичные признаки воспалительного процесса любой этиологии, при грибке внешнего уха эти симптомы выраженные, приводят к значительному ухудшению состояния больного.

- У больных также возникает сильный болевой синдром, отек и гиперемия кожи и слизистой.

- Воспаление приводит к образованию выделений, которые могут быть как и незначительными серозными, так и обильными гнойными, или же специфическими, характерными для определенного возбудителя.

- При грибковом мирингите (воспаление барабанной перепонки) у пациентов может наблюдаться ощущение инородного тела в ухе, чувство распирания. Длительное течение болезни может привести к шуму в ушах, снижению слуха, головокружениям и местным или системным осложнениям.

Отомикоз может осложниться воспалением регионарных лимфатических узлов, сустава верхней челюсти, сосцевидного отростка, мастоидитом. У пациентов с сопутствующими инфекционными болезнями или снижением иммунитета грибок в ушном проходе может привести к системным микозам.

Чего надо бояться при отомикозе?

Грибковый наружный отит имеет склонность к хронизации процесса, формированию вялотекущего, постоянно персистирующего процесса грибкового воспаления. При этом усиление симптоматики провоцируется либо приемом антибиотикотерапии или изменениями в диете: обилием «быстрых» сахаров – когда грибы начинают расти «как на дрожжах».

Длительно протекающие грибковый процесс приводит к сенсибилизации (аллергизации) организма, снижению иммунитета, а наличие зуда часто приводит к появлению расчесов и опасности вторичного гнойного инфицирования.

Классификация болезни

Грибковые поражения органов слуха классифицируются в зависимости от возбудителя, течения болезни, участка воспаления. В зависимости от продолжительности заболевания различают:

- острый отомикоз (длиться меньше 1 месяца),

- подострый (от 1 до 6 месяцев),

- хронический (длится больше полугода).

Хронический грибковый отит возникает при неправильном или несвоевременном лечении острого процесса, снижении иммунитета, сопутствующих заболеваниях и травмах.

Эта патология трудно поддается лечению обычными противогрибковыми средствами, чаще всего протекает с обострениями и рецидивами болезни.

В классификации болезни различают также такие ее формы: внешний отит, мирингит(воспаление барабанной перепонки), средний и внутренний отиты, а также отит послеоперационной полости.

Послеоперационный отит может возникнуть вследствие попадания спор грибка на рану во время или после хирургического вмешательства, а именно мастоидэктомии.

Частые жалобы больных при этой патологии — значительные выделения из наружного слухового прохода и боль за ухом. Этот вид отомикоза характеризуется длительным течением из-за снижения резистентности организма после операции, возникновением нечувствительности к препаратам вследствие антибиотикотерапии.

Виды ушного грибка

За этиологией грибковые болезни органов слуха разделяют на:

- Аспергиллез уха, вызванный плесневыми грибками рода Aspergillus, Penicillum.

- Кандидоз ушной полости, возбудителем которого являются грибки рода Candida, чаще всего это Candida albicans.

- Актиномикоз, вызванный грибами актиномицетами.

- Другие виды микозов — мукоидоз, кокцидиоидоз, криптококкоз, бластомикоз.

- Сочетание грибкового поражения с бактериальным или с вирусно-бактериальными ассоциациями.

Чаще всего встречаются аспергиллез и кандидоз органов слуха, эти заболевания имеют свои специфические признаки, с помощью которых можно вовремя диагностировать болезнь и назначить правильное лечение.

Для аспергиллеза характерно наличие темных серых или зеленоватых выделений из наружного слухового прохода, налет на его стенке, который трудно снимается. После снятия налета часто остаются ранки с кровоточащей поверхностью.

Также наблюдается отек стенок прохода, распространение воспаления на барабанную перепонку, ее утолщение и гиперемия. Это приводит к значительному снижению слуха на период заболевания.

При развитии кандидоза выделения незначительные, светло-желтого цвета, напоминают ушную серу. Характерны экзематозные высыпания с серозным или гнойным содержимым на коже внешнего слухового прохода.

Воспаление распространяется и на хрящевую ткань, что может привести к деформации внешнего уха.

Могут ли быть осложнения

Осложнения от микоза ушей, возможно, если лечение было начато несвоевременно или неправильно. Недуг может привести к поражению слухового аппарат или приобрести хронический характер с периодами обострения. На фоне болезни возможны такие осложнения:

- гнойный отит, сильные боли и выделения гноя;

- распространение микоза, может перейти на лицо, шею и другие части тела.

- интоксикация организма, характеризуется повышенной температурой и боль в мышцах.

Если лечение не оказало должного эффекта и начались осложнения, необходимо обратиться к отоларингологу, который поможет подобрать подходящие медикаменты и назначит по необходимости дополнительные анализы.

Методы диагностики ушного грибка

Диагностика отомикоза включает в себя общеклинические(общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови) и специальные исследования. К ним относят:

- Отоскопию — это исследование внешнего уха с помощью отоскопа. Признаками грибкового отита являются покраснение и отек стенок слухового прохода, его сужение, выделения из уха.

- Для бактериологических и микологических исследований проводят забор материала — выделений из ушного прохода. С помощью микроскопического исследования можно обнаружить мицелии или споры грибов, определить его род. Посев материала на питательные среды, или же микологическое исследование дает возможность узнать вид возбудителя и его чувствительность к противогрибковым препаратам.

Лечение ушного грибка

Лечение грибка в ушах должно быть комплексным, и воздействовать напрямую на причину болезни. Прежде всего нужно выявить факторы, повлиявшие на возникновение отомикоза, и устранить их.

Также в схему лечения включается рациональная диета, витаминотерапия, дозированные физические нагрузки, фитотерапия. Медикаментозное лечение состоит из этиотропного, влияющего на возбудителя, и симптоматического.

Противогрибковые лекарства используются при микозах любой локализации, для ушного грибка чаще всего применяются местные препараты в каплях, мазях, растворах.

Перед применением лекарственных средств нужно очищать слуховой проход от выделений, ушной серы. Промывать слуховой проход можно растворами антисептиков или же перекисью водорода.

Перед закапыванием лекарства в слуховой проход флакон необходимо согреть, ушную раковину нужно оттянуть назад и вверх для взрослых, для ребенка до 5 лет — вниз и назад для выравнивания ушного прохода.

Системные средства назначаются при хронических отитах, тяжелом состоянии больного, сопутствующих болезнях. Симптоматические средства применяют для обезболивания, при повышении температуры, возникновении дополнительных симптомов.

Дополнительно в схему лечения при микозе органов слуха включают про- и пребиотики для лечения дисбактериоза кишечника, десенсибилизирующие препараты, иммунокорректоры, витамины.

Для дополнительного лечения отитов применяют народные средства, например настой чистотела, сок лука или чеснока, масло грецкого ореха, настой прополиса, отвары из цветков ромашки, лаврового листа и листьев черемухи, согревание наружного уха сухим теплом.

Нужно помнить, что лечение только народными средствами, без применения противогрибковых лекарств, недопустимо.

Профилактика грибка на ушах

Профилактика отомикоза состоит из таких приемов:

- Соблюдения здорового образа жизни, закаливания, избегания переохлаждений.

- Своевременного лечения заболеваний ЛОР-органов и других хронических болезней, улучшения иммунитета.

- Соблюдение личной гигиены, очищение слухового прохода, обрабатывание мелких ранок антисептическими средствами.

- Прием антибиотиков, гормональных лекарств только по назначению врача.

- Защищение полости слухового прохода от попадания воды при купании.

Меры профилактики заболевания

Чтобы не допустить возникновения грибкового поражения ушей, следует придерживаться основных мер профилактики:

- Не травмировать слуховой проход.

- Не трогать уши грязными руками.

- Отказаться от глубокой чистки ушного канала с помощью ватных палочек, их стоит использовать только для очищения за пределами отверстия.

- Не заниматься самолечением, без надобности принимая антибиотики.

- Своевременно лечить сопутствующие заболевания, которые могут ухудшить иммунитет.

- Проходит профилактические осмотры у отоларинголога.

- Не использовать наушники посторонних людей.

- При купании в открытых водоемах и бассейнах, по возможности, одевать беруши.